胴の構造

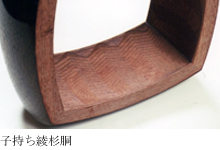

棹の材料が花梨でも紅木でも、胴には花梨材が使われています。厚さ1cm強のやや湾曲した4枚の板を膠(にかわ)で貼り合わせた四角い物です。表面には漆が塗られ、木目がきれいに浮き出ています。また、内側に「綾杉(あやすぎ)」という波状の溝を彫って音響効果を高めたものもあります。

胴の大きさ

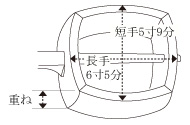

胴の大きさは、長唄三味線の胴を基準として言い表されます。

胴の大きさは、長唄三味線の胴を基準として言い表されます。

図の長手・短手を5厘(約1.5mm)ずつ大きくした胴を「5厘大」、1分を「1分大」と呼びます。

長唄三味線が一番小さく、他では、常磐津は5厘大の胴、地歌は1分大や2分大、義太夫なら3分大といった具合に、おおよそ決まっています。

また、胴が大きくなるに従って、胴の厚み(重ね)も厚くなります。

皮

皮は犬の皮と猫の皮の2種類があります。稽古用には犬皮、舞台用には猫の皮を張るのが一般的です。

犬の皮は、通称「犬皮(けんぴ)」、腹から開いて背中の皮が使われます。猫の皮は、背中から開いて腹部を使い、胴の表に張る皮には乳の跡が四つ出るので、「四つ(よつ)」と呼ばれます。犬皮にも乳跡がありますが、四つに似せた書き込みです。

四つは、猫1匹で2枚の皮がとれます。上部を表皮、下部を裏皮に使うので、1匹で1挺分になります。

また、犬皮は、1匹で平均7枚分の皮をとることができます。