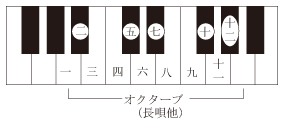

邦楽では、絶対音を表すときに、オクターブを12律に分けて、壱越・断金・平調…といいます(十二律)。三味線音楽では、それを一本から十二本と呼び、その関係は、下の表のとおりです。

律名 |

黄鐘おうしき | 鸞 鏡 らん けい | 盤渉ばんしき | 神仙しんせん | 上 無 かみ む | 壱越いちこつ | 断 金 たん ぎん |

平調ひ ょ うじょ う | 勝絶し ょ うぜつ |

下 無 しも む | 双調そうじ ょ う | 鳧 鐘 ふし ょ う |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本数 (長唄他) |

一本 | 二 本 | 三本 | 四本 | 五 本 |

六本 | 七 本 | 八本 | 九本 | 十 本 |

十一本 | 十 二本 |

| 本数 (義太夫) |

表一本 | 表 二 本 | 表三本 | 一本 | 二 本 | 三本 | 四本 | 五 本 |

六本 | 七 本 |

||

| 該当する 洋楽の音名 |

A | B♭ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ |

バイオリンの弦の音はGDAE、チェロはCGDAと、合わせる音が決まっています。それに対し三味線は、音の高さが定まっているわけではなく、唄などに合わせて自由に決めることができます。これを「絶対音がない」といいます。基本となる音(基音)を低くすれば低い音域の楽器となり、高くすれば同じ三味線で高音域への対応が可能になります。

基音は一の糸に取ります。一の糸をAに合わせた調子を一本(一本調子)と呼び、1律上がるごとに一本ずつ増えていくので、四本(四本調子)は一の糸がCの音になります。

一・二・三の糸の音の高さの関係を調子といいます。様々な調子の合わせ方があり、「本調子(ほんちょうし)」「二上り(にあがり)」「三下り(さんさがり)」を「基本三調子」といいます。

3本の糸の関係は表のとおりで、一の糸の高さを決め、二と三の糸を調弦します。

本調子を基本として、そこから二の糸を2律高くすると二上り、本調子から三の糸を2律下げた調子が三下りです。

| 調子 (調弦法) | 3本の糸の関係 | |||||

| 本調子 | 一の糸 二の糸 三の糸 |

|

完全4度 完全5度 |

|

オクターブ | |

| 二上り | 一の糸 二の糸 三の糸 |

|

完全5度 完全4度 |

|

オクターブ | |

| 三下り | 一の糸 二の糸 三の糸 |

|

完全4度 完全4度 |

|||

基本三調子での各糸の音の高さを音名で表にしました。

| 調子 | 本調子 | 二上り | 三下り | |||||||

| 調子 | 糸 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 |

| 三本調子 | B | E | B | B | F♯ | B | B | E | A | |

| 四本調子 | C | F | C | C | G | C | C | F | B♭ | |

| 五本調子 | C♯ | F♯ | C♯ | C♯ | G♯ | C♯ | C♯ | F♯ | B | |

| 六本調子 | D | G | D | D | A | D | D | G | C | |

三味線を調弦する様子を動画でご覧下さい。

<本調子の合わせ方(一の糸の4=二の糸の開放弦・二の糸の6=三の糸の開放弦)>

一の糸の基音を定めます。

次に一の糸の4の勘所(文化譜)を押さえて発音します。その音に二の糸の開放弦を合わせましょう。

二の糸が決まったら、二の糸の6に、三の糸を合わせます。

最後に一の糸と三の糸がオクターブになっているか確認します。

<二上りの合わせ方(一の糸の6=二の糸の開放弦・二の糸の4=三の糸の開放弦)>

一の糸の基音を定めます。

次に一の糸の6の勘所(文化譜)を押さえて発音します。その音に二の糸の開放弦を合わせましょう。

二の糸が決まったら、二の糸の4に、三の糸を合わせます。

最後に一の糸と三の糸がオクターブになっているか確認します。

<三下りの合わせ方(一の糸の4=二の糸の開放弦・二の糸の4=三の糸の開放弦)>

一の糸の基音を定めます。

次に一の糸の4の勘所(文化譜)を押さえて発音します。その音に二の糸の開放弦を合わせましょう。

二の糸が決まったら、二の糸の4に、三の糸を合わせます。